こんにちは~

本日のテーマは、「刑罰の起源」です。考古学や人類学、人文思想等を飛び回ることで、かなりの分野を横断することになります。こういうのを一度やってみたかったんですよね~(学会じゃとても発表できません)

◆ロックアートと制裁

刑罰の起源、いい換えれば、刑罰論の深淵に至るには、ある「壁画」が鍵になります。我々の祖先は、6万年前にアフリカを出ました。これを出アフリカ(out of Africa)といい、ここから「グレートジャーニー」と呼ばれる人類の世界拡散期に入ります。出アフリカの理由については様々な説があり、いずれも投擲具を重要な要素とみています。投擲具の開発によって行動範囲が広がったのだとか、いや、投擲具の開発によって簡単に獲物をとれるようになり食料が不足したため行動範囲を「広げざるを得ない状況に追い込まれた」のだとか、なかなか興味深い展開を見せていますが、ここでは関係ないので、このくらいにとどめておきます。

ともかくも人類は世界に拡散していったわけですが、それ以来、ずっと同じ習慣を続けてきた民族がいるのです。そのうちのひとつがアボリジニの人々(最近ではネイティブ・アメリカンと呼ばれることが多くなりましたが)なのです。つまるところ、多少の変化があるとはいえ、彼らの生活は6万年前を再現しているわけです。

刑罰の歴史は、中世(1000年前くらい)にさかのぼる程度までしか考えられてきませんでした。しかし、この記事では、発想のスケールを変えて、6万年前までさかのぼります。その有力な資料を提供してくれるのが、彼らアボリジニの生活習慣や掟なのです。ここでは、NHK取材班と一緒に彼らの生活を、そして、ある「壁画」までの道をたどってみましょう。

突然、ガイドの青年が立ち止まった。長さ20メートルもの大岩の一部が、ひさしのように覆っている岩陰だ。スタッフ一同、大きく息をのんだ。岩一面に赤や黄色でものすごい数の絵が描かれている。これこそが世界的に知られるアボリジニの伝統文化だ。ロックアート(岩壁画)である。(NHKスペシャル取材班『ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか』(角川書店、2012年)163頁)

なかなかわくわくしてきました。NHK取材班は、さらに先へと進みます。

そして、私たちはついに、めざす絵を見つけた。かえしのついた槍が体に刺さった人物。周囲にはウーメラ〔アボリジニの投擲具のこと〕をもった複数の人間が描かれている。(NHK・前掲164頁)

(Rock art - Wikipedia, the free encyclopedia より引用。Google 検索で「制裁の岩壁画」がまったくヒットしなかったので、残念ながら壁画の「イメージ」です。制裁は神聖な儀式なので、岩壁画のほうも簡単には撮影できないのかもしれません…)

◆「全員一致の殺害」と刑罰の論理構造

…はい。要するに、制裁用に特化した投擲具を用いて原初的な刑罰を行っていたわけです。今でいえば、生命刑や身体刑です。アフリカを出る原因を作り出したと考えられている投擲具ですが、動物だけではなく人に向けられて使われ始めることになります。なぜ投擲具と刑罰が結びつくのかと言えば、遠距離攻撃ならば負傷のリスクが少なく、また、力が強かろうが、集団の投擲具の前では相手は必ず敗北するからです。簡単に言えば、投擲具は集団の秩序を維持する威嚇の手段として最適だったのです。さらに、ここからが重要ですが、投擲具を利用するメリットはまだあるのです。

集団で飛び道具を使って制裁することには次のような利点もあるとボーエム博士はいう。「いまの狩猟採集民族で、問題を起こした者をやむを得ず死刑にする場合には、気をつけなくてはならないことがあります。それは、死刑にされた家族からの復讐です。殺された者の家族は殺した者を殺そうとします。これでは犠牲が多くなり、集団にはマイナスです。そこで、狩猟採集民族は復讐を避けるため2種類の方法を使います。ひとつは、彼の親族に刑を執行させるのです。血縁者なら、復讐されることはありません。そしてもうひとつの方法は、集団全員が同時に彼を攻撃することです。〔…〕」〔強調引用者〕(NHK・前掲176頁)

重要なので書き出しておきましょう。復讐を避け、集団の統制を維持・強化するためには、次の2つの方法のいずれかを選ぶことになります。

- 加害者の親族に加害者を殺害させる

- 集団構成員全員の一致で加害者を殺害する

刑罰論との関係では、後者がより重要です。全員一致の殺害は、集団の秩序を維持・強化するための方策です。もう想像がついているかもしれませんが、「全員一致の殺害」は、現代社会における刑罰に対応しています。「全員一致」という部分は、民主主義の多数決原理と罪刑法定主義で擬制されていますが、方法論的には、6万年前と本質的に変わっているわけではありません。面白いことに、人文思想系でも似たような文脈で似たような表現が使われているのです。

この暴力的無差別性を克服し、差異の体系としての象徴秩序を構築するには、どうすればいいか? ルネ・ジラールは極めて簡潔な解答を呈示した。全員一致で一人を殺すこと、これである。すべての暴力を一身に引き受けることによって殺されたスケープ・ゴートは、殺されることで絶対的に距離を置かれ、超越性の中に投げ出される。〔…〕この死者は、生きた者たちが互いに殺し合い犯し合う相互性の平面を超越した所に立ち、過去の全重量をこめた禁止の言葉を発する。〔…〕このようにしてはじめて象徴秩序が生成するのである。〔強調引用者〕(浅田彰『構造と力』(勁草書房、1983年)58-59頁)

なかなか難しい言い回しをしていますが、内容はたいしたことではありません。前回も説明しましたが、「差異」とはネガティブな項のことを言っています。これを単位として構築される体系(正確に言えば、このように要素還元説的に捉えるのは誤りで、本当は、全体を細切れにしたその切れ目そのものの集合体なのですが)が「象徴秩序」であり、「共時的記号コード(言語)」、すなわち「法」なのです。なお、共時的記号コードについては、以前にも説明しました(→「『規範』の正体と言語論革命」参照)。

「『全員一致による殺害』が、『死者』を『超越性の中』に立たせて、『禁止の言葉』を発する」とはどういうことか。すなわちそれは、死刑に限らず刑罰一般が、受刑者を保護されるべき価値原理に立たせて、禁止規範を提示するということです。もっと刑法的な表現に近づけて言えば、刑罰を科し、保護法益の侵害に対する反作用(応報)と構成することで、刑罰は行為規範を提示できるのだということなのです。

ここには、既に応報刑論と一般予防論が入り込んでいます。しかし、基本的な順序が違うことに注意してください。驚くべきことに、犯罪→刑罰という順序ではなく、刑罰→犯罪という順序なのです。刑罰を科さなければ「犯罪」を観念できないのです。刑罰に理由などなく、刑罰「が」理由なのです。これこそが刑罰の深淵であり、刑罰の刑罰自身による偽装工作とさえ呼べるものです。刑法学者が考えている刑罰論とは、論理関係がまったく逆なのです。

◆トップダウンの秩序

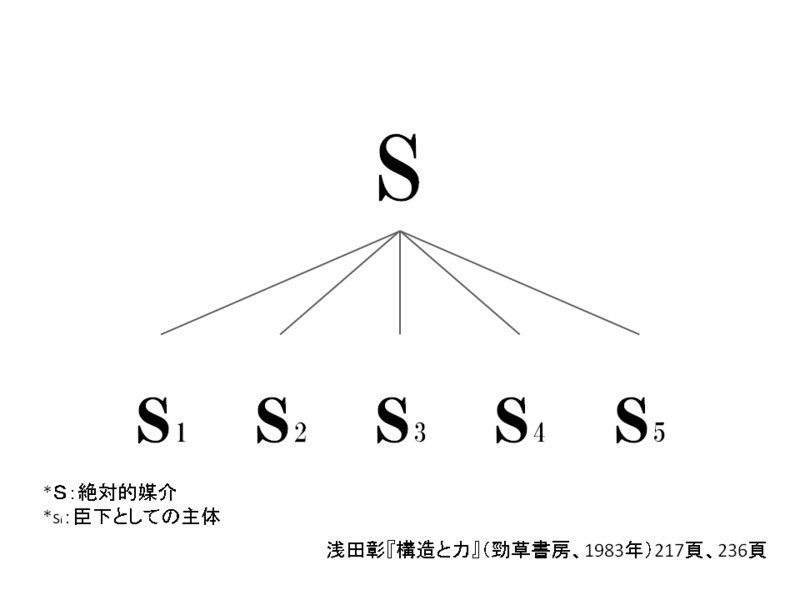

上に引用しました浅田彰は、「主体」のあり方に着目するので、中世の身分制を想定して、下の図を「プレモダン」に位置付けています。しかし、必ずしもこのように考える必要はなく、この図の頂点に位置する「絶対的媒介」は「超越性の中に投げ出された死者」だと一般化したままで考えることができます。刑法的にいい換えれば、「絶対的媒介」や「超越性」とは刑罰による犠牲の上に成立する法益の保護のことだと考えることもできるのです。強いて言えば、人間の尊厳や個人の尊重が頂点に位置するといえるでしょう(この頂点に位置するものを、宗教では「神」、精神分析では「父の名」や「大文字の他者」、言語論では「言語」、法学では「原理」と呼ぶのです)。

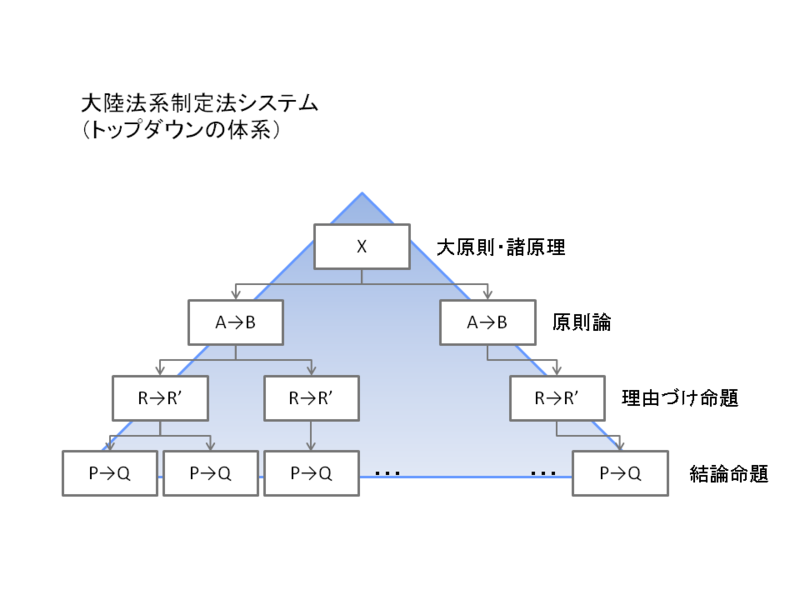

柔軟に考えれば、この図式は近代以降の大陸法系制定法システムについてもあてはまるように思われます(下図。なお、ここでは書きませんが、「モダン」のほうは英米法と対応するように思われます)。

…似てますよね?(似てない?)

長くなるといけないので、続きはまたいつか。分野をまたぎ過ぎたので、以上については十分に批判的に検討してみてください。

それでは~